[정명의기자] 2015시즌. 두산 베어스가 한국시리즈에서 삼성 라이온즈를 꺾고 우승컵을 들어올렸다. 두산은 2001년 마지막 우승 이후 14년만에 한국시리즈 정상에 오르며 오래 묵은 한을 풀었다.

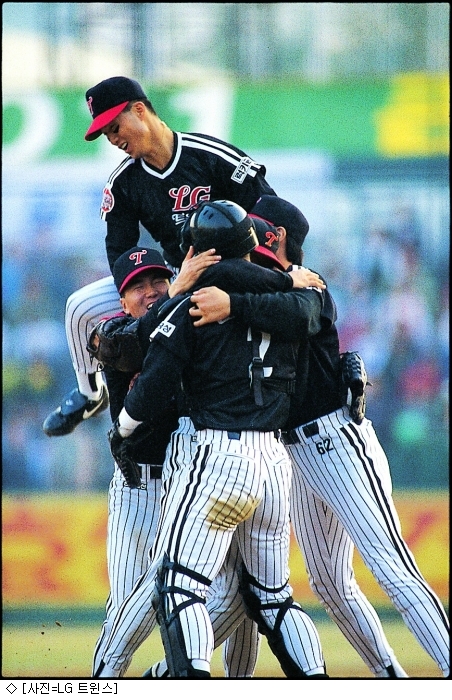

두산의 우승이 누구보다 부러웠을 세 구단이 있다. 한화 이글스, LG 트윈스, 롯데 자이언츠다. 한화는 1999년, LG는 1994년, 롯데는 1992년을 끝으로 우승과 인연을 맺지 못했기 때문이다.

현재 10개 구단 중 무관의 기간이 가장 긴 세 팀이 바로 한화, LG, 롯데다. 2016년 병신(丙申)년 새해가 밝았다. 마지막 우승까지 한화는 17년, LG는 22년, 롯데는 무려 24년을 거슬러 올라가야 한다.

이들의 마지막 우승 당시를 돌아보며 현재 한화, LG, 롯데에 필요한 부분이 무엇인지 살펴보기로 한다. 두 번째 순서는 올 시즌 새판짜기에 돌입한 쌍둥이 군단, LG 트윈스다.

◆1994년 타선…유지현·서용빈·김재현, 신인 3총사가 일으킨 돌풍

1994년 LG는 투타 조화가 완벽한 팀이었다. 2할8푼2리였던 팀 타율, 3.14였던 팀 평균자책점 모두 8개 구단 중 1위였다. 그 결과는 2위 태평양을 11.5경기 차로 따돌린 압도적인 정규시즌 우승으로 나타났다. 한국시리즈에서도 LG는 태평양을 4전 전승으로 완벽하게 누르고 우승컵을 들어올렸다.

'신인 3총사'로 불린 유지현, 서용빈, 김재현의 활약은 타선 뿐만 아니라 팀 전체적인 분위기를 크게 끌어올렸다. 세 선수는 1~3번 타선에 포진해 LG 공격을 이끌었다. 한꺼번에 3명의 신인이 주전 라인업에 들어간 것은 당시에도 흔치 않은 일이었다.

유지현은 타율 3할5리 15홈런 51타점 109득점에 도루까지 51개를 성공시켰다. 김재현은 타율 2할8푼9리 21홈런 80타점에 21도루를 보태며 신인 최초 20-20클럽에 가입했다. 서용빈은 셋 중 가장 높은 3할1푼8리의 타율에 4홈런 72타점을 올렸다.

집안 잔치로 벌어진 신인왕 경쟁에서는 유지현이 승리했다. 유지현은 투표 결과 총점 367점을 얻어 346점의 김재현을 따돌리고 신인왕에 올랐다. 유격수로서의 존재감이 투표 결과에 영향을 미쳤다는 분석이었다.

신인들의 활약으로만 우승을 차지할 수는 없는 법. 1994년 LG의 타선에는 한대화와 노찬엽, 박준태, 최훈재 등 베테랑들의 활약도 진하게 녹아 있었다. 특히 해태에서 트레이드돼 온 한대화는 3할에 가까운 2할9푼7리의 타율에 알토란 같은 10홈런과 67타점을 보태며 4번타자로서 타선의 중심을 잡았다.

◆1994년 마운드…자리 잡힌 스타 시스템, 이상훈·김용수의 맹활약

1994년은 이광환 감독이 도입한 '스타 시스템'이 마운드에 꽃을 피운 시기였다. 스타 시스템은 메이저리그식 투수 분업 체계였다. 선발 5인 로테이션에 불펜의 역할을 확실하게 구분지었던 것. 투수들의 보직에 뚜렷한 경계가 없던 당시 프로야구에서는 획기적인 시도였다.

선발진이 막강했다. 김태원과 이상훈, 정삼흠, 인현배가 나란히 선발 두 자릿수 승리를 따냈다. 창단 이후 처음 나온 기록. 여기에 마무리 김용수가 든든하게 뒷문을 걸어잠갔다.

김태원은 16승5패 평균자책점 2.41(190.2이닝 51자책), 이상훈은 18승8패 평균자책점 2.47(189.2이닝 52자책), 정삼흠은 15승8패 평균자책점 2.95(186.1이닝 61자책)를 기록했다. 세 선수가 나란히 180이닝 이상에 2점대 평균자책점을 올린 것이 눈에 띈다.

신인 인현배의 활약도 큰 힘이 됐다. 인현배는 10승5패 평균자책점 4.19(124.2이닝 58자책)라는 기대 이상의 성적으로 1~3선발의 뒤를 받쳤다. 5선발로는 김기범, 차명석, 박철홍 등이 나섰다.

김용수의 성적은 5승5패 30세이브 평균자책점 2.56(63.1이닝 18자책). 양적, 질적으로 풍부한 선발진에 확실한 마무리까지 갖춰져 있던 LG의 마운드는 강할 수밖에 없었다. 차동철, 강봉수, 차명석 등은 셋업맨으로 힘을 보탰다.

◆2016년…본격적인 리빌딩, '신바람 야구' 재현 위한 기틀 다져야 할 때

올 시즌도 LG는 객관적인 평가에서 당장 우승을 노릴 만한 전력이 아니다. 우승보다는 22년 전의 영광을 재현하기 위한 기틀을 다져야 할 때다. 냉정히 말해 올 시즌은 1994년과는 비교가 불가능할 정도의 전력이다.

선발진에 그나마 희망이 있다. 소사와 일찌감치 재계약을 맺은 가운데 우규민이 토종 에이스로 성장했다. 류제국도 '승리의 아이콘'이던 2013년의 구위를 되찾기 위해 이를 악물었다. 마무리에서 돌아선 노련한 봉중근에게도 기대를 해볼 만하다. 새로 물색 중인 외국인 투수가 제 몫을 해준다면 LG의 선발진도 경쟁력이 있다.

문제는 불펜, 특히 마무리다. 2014년까지는 봉중근이 1994년의 김용수 못지않은 존재감을 발휘했다. 그러나 지난해 극심한 부진을 겪은 봉중근은 선발로 보직을 바꿨다. 현재 LG의 마무리는 사실상 공석인 상태다.

후보는 있다. 정찬헌과 임정우다. 그러나 두 선수는 풀타임 마무리 경험이 없다는 점이 불안요소다. 누군가가 마무리로 자리를 잡으면서 셋업맨 이동현과 시너지 효과를 내야 LG 마운드가 경기 후반을 버텨낼 수 있다.

지난해 LG는 팀 평균자책점 2위(4.62)에 올랐다. 그럼에도 팀 순위가 9위에 그쳤던 이유는 투수력을 받쳐주지 못한 허약한 타력에서 찾을 수 있다. 지난해 LG의 팀 타율은 순위와 같은 9위(0.269)에 머물렀다. 그만큼 LG의 약점은 마운드보다 방망이에 있다.

야수진의 세대교체가 시급하다. 양상문 감독도 칼을 빼들었다. 2차 드래프트를 통해 이진영을 kt에 내준 것이 그 상징적인 의미라고 할 수 있다. 이병규(9번)는 지난 시즌 후반기부터 전력 외로 분류됐다. 대신 서상우, 안익훈, 박지규(시즌 후 상무 입대) 등 젊은 피들이 중용됐다.

1994년 '신인 3총사'처럼 한꺼번에 3명의 신예가 갑자기 튀어나오기는 힘들겠지만 새얼굴의 등장이 절실한 LG다. 지난해 기회를 얻었던 선수들이 성장세를 보여줘야 한다는 뜻이다. 선수 면면이 '그 나물에 그 밥'이었다는 점은 그동안 LG의 가장 큰 문제였다.

이광환 감독이 1994년 팀을 우승으로 이끈 것은 1992년 부임 후 3시즌 만이었다. 2014년 시즌 도중 지휘봉을 잡은 양상문 감독도 올 시즌 3년차를 맞는다. 팀과 선수들에 대한 파악도 모두 끝났고, 조금씩 생각대로 팀을 바꿔나가고 있다. 그런 점에서 1994년처럼 우승은 아니더라도 가시적인 성과가 나올 법하다.

양상문 감독 역시 부임 후 가장 먼저 했던 것이 마운드 시스템의 확립이었다. 불안요소가 있긴 하지만 LG 마운드는 어느 정도 자리를 잡았다. 문제는 타격. 장타력보다 출루율과 빠른발에 중점을 두며 벌이고 있는 세대교체가 올 시즌 양상문 감독과 LG의 과제 중 하나다.

1994년 우승에는 베테랑들의 활약이 있었다는 사실도 잊어서는 안된다. 타선에서는 한대화와 노찬엽, 마운드에서는 김용수와 정삼흠 등이 중심을 잡았다. 현재의 LG에서는 박용택, 정성훈, 봉중근, 이동현 등이 그 역할을 해줘야 한다. 신구 조화도 1994년의 '신바람 야구'를 다시 불러오기 위해 꼭 필요한 요소다.

조이뉴스24 정명의기자 doctorj@joynews24.com

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기